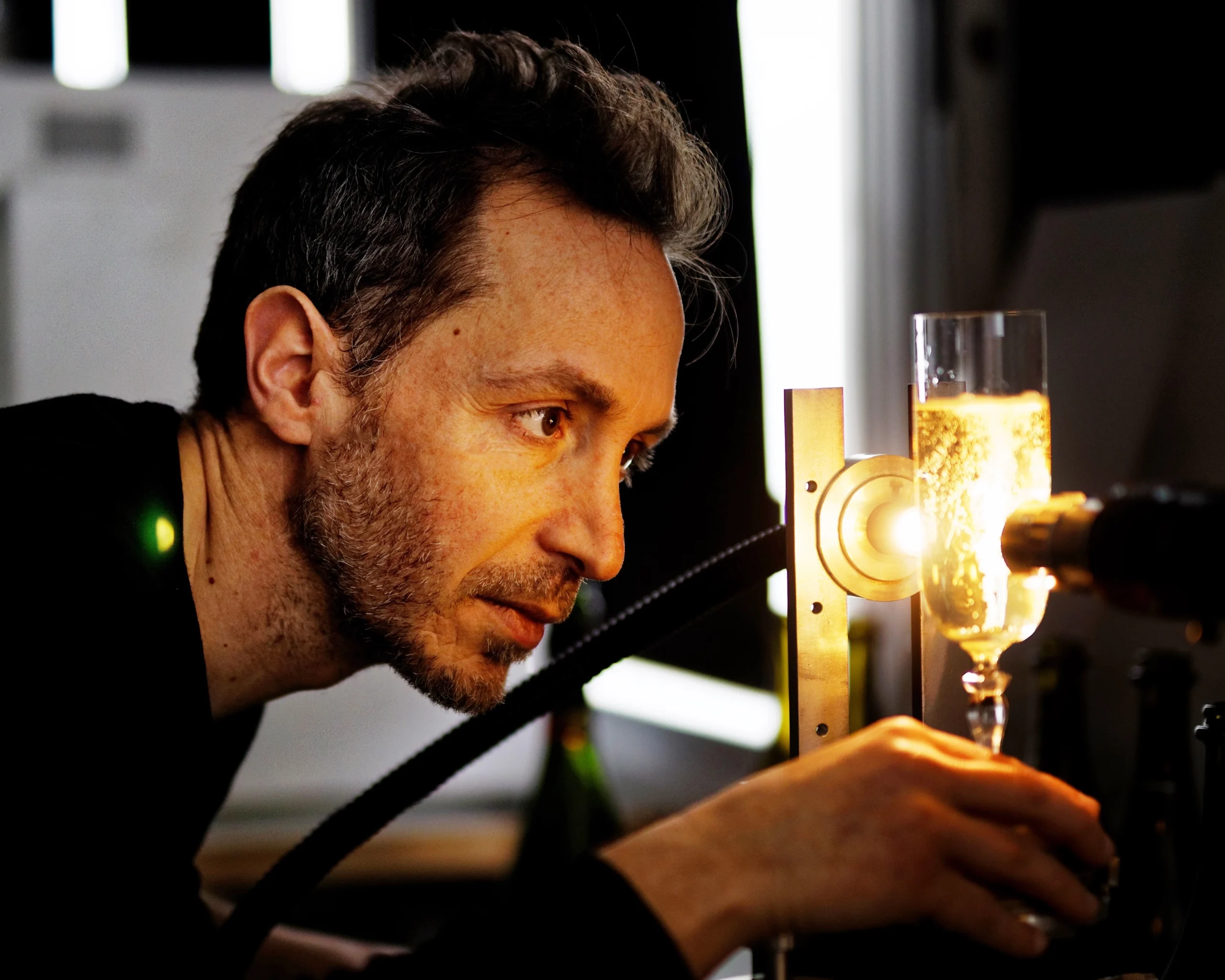

Il y a plus de 25 ans, Gérard Liger-Belair a plongé dans un univers presque inconnu et jusqu’alors inexploré : celui des bulles et de la mousse dans le champagne. De leur naissance à leur dernier souffle au moment d’éclater à la surface du verre, les bulles n’ont plus aucun secret pour ce docteur en physique spécialisé dans les phénomènes océanographiques.

Pour saisir comment cette passion est née, il faut comprendre que pour Gérard Liger-Belair, l’aspect poétique et esthétique se mêle à celui plus pragmatique de la physique. Petit, il s’émerveillait déjà devant le spectacle des bulles qui dansent dans les verres de champagne de ses parents. « Elles avaient un côté vivant, presque hypnotisant. C’était une jolie mécanique dont je voulais percer le secret », explique le chercheur.

Des bulles hypnotiques

Amateur de belles images et de photographie, il décide de consacrer sa thèse au phénomène d’effervescence dans les boissons gazeuses. Il contacte alors les deux géants du secteur : Coca-Cola et Moët & Chandon. « C’est la maison de champagne qui a répondu la première », se souvient-il. L’aventure scientifique pionnière dans ce domaine peut commencer. Versaillais d’origine, il déménage à Reims pour commencer ses recherches et n’a, depuis, jamais quitté sa bulle.

Aujourd’hui à la tête d’une équipe de recherche1 à l’université de Reims Champagne-Ardenne, il est devenu la référence du sujet, ce qui lui a valu le surnom de « chercheur en bulles de champagne ». Il s’en amuse : « C’est l’accroche médiatique que l’on m’a donnée à l’époque ». En réalité, ses recherches vont bien au-delà. Gérard Liger-Belair s’attache à décortiquer chaque étape de l’élaboration d’un vin effervescent jusqu’à sa dégustation. Le nombre de bulles produites, leur taille, leur vitesse, la façon dont elles éclatent et dispersent les arômes… « J’apporte de la connaissance dans un domaine où les choses étaient floues », explique-t-il simplement.

C’est là que sa spécialité d’océanographe rejoint celle de chercheur en bulles, dans une approche qui transcende les échelles. « J’aime observer les choses à différentes dimensions, explique-t-il. Dans une flûte de champagne, c’est à une toute petite échelle, mais les phénomènes sont du même ordre que dans l’océan. Les bulles éclatent de la même façon et ont des conséquences à leur niveau. Pour le champagne, elles exhalent les arômes. Dans l’océan, elles influencent le climat en projetant des particules dans l’atmosphère. »

Du champagne dans l’espace

Son travail fait boule de neige. Il collabore avec les plus grandes marques : Coca-Cola, Danone pour Badoit, Karma pour le kombucha ou encore les prestigieuses maisons de champagne, entre autres. « Le marché de la bulle a explosé : sodas, bières ou autres boissons gazeuses… C’est un monde en pleine évolution ! », se réjouit le chercheur. Il donne aujourd’hui des cours, des conférences et organise des séminaires. Devenu un vrai centre de recherche et de développement, le laboratoire reçoit également professionnels, viticulteurs et élaborateurs qui veulent mieux comprendre le produit qu’ils travaillent.

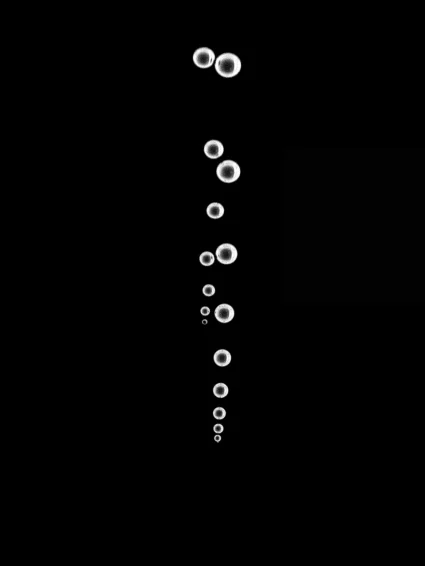

L’expertise de son laboratoire unique au monde révèle des phénomènes spectaculaires. « Nous nous sommes aperçus qu’un moment extraordinaire se produit lors du débouchage d’une bouteille. La violente expulsion des gaz sous pression accompagnant le bouchon qui saute produit des ondes de choc similaires à celles qui apparaissent à la sortie des tuyères des avions de chasse ou des fusées, relate-t-il. On a également mis en évidence des phénomènes d’une beauté saisissante, avec des gaz qui se décompressent en des formes géométriques. C’est fascinant ! »

Ses images haute vitesse révèlent des formes qui évoquent des galaxies lointaines capturées par les télescopes spatiaux. Avec son équipe, il a d’ailleurs participé à la conception des bouteilles de la cuvée Cordon Rouge Stellar de la maison Mumm, du champagne qui a pu être dégusté… dans l’espace ! Elles ont décollé vers la station spatiale internationale (ISS) le 25 juin dernier.

Le laboratoire rémois n’a pas fini d’explorer cet univers où chaque bulle raconte une histoire et où l’infiniment petit révèle les secrets de l’infiniment grand.

(1) Groupe de spectrométrie moléculaire et atmosphérique,

une unité mixte de recherche du CNRS.

3 idées reçues sur le champagne décryptées par la science

De nombreuses légendes circulent autour de la dégustation du champagne. Gérard Liger-Belair et son équipe tordent le cou à quelques idées reçues bien ancrées. On a tous déjà entendu parler, par exemple, de la petite cuillère glissée dans le goulot pour conserver les bulles. Et bien, « c’est typiquement une fausse croyance », révèle le chercheur. Voici trois conseils pour une meilleure dégustation.

1. Choisir le bon verre

Les flûtes à champagne que l’on utilise depuis toujours sont une fausse bonne idée. « Aujourd’hui, on a compris que les longues flûtes permettent à de grosses bulles de remonter, libérant un gaz qui n’est pas très intéressant : le dioxyde de carbone. Quand il se libère, il devient agressif. Cela provoque une piqûre carbonique et éteint les récepteurs sensoriels. Mieux vaut tabler sur un verre à vin, plus large et plus adapté », note-t-il. Depuis ces travaux, les verriers ont d’ailleurs revu leurs modèles et proposent désormais des verres de dégustation inspirés de ceux du vin tranquille.

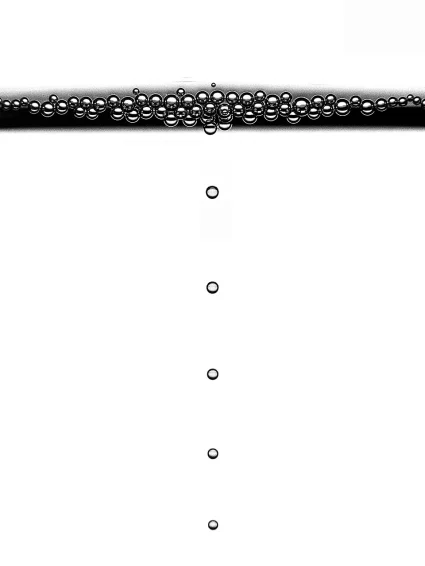

2. Ne pas trop attendre

Les bulles ont un véritable intérêt gustatif. « Elles naissent souvent sur de minuscules imperfections du verre et sur des poussières atmosphériques. Dans un verre parfaitement lisse, aucune bulle ne se forme. Chaque bulle remonte, capture des molécules aromatiques, éclate à la surface et libère un véritable boost aromatique », explique Gérard Liger-Belair. Mieux vaut donc ne pas trop tarder avant de déguster : un champagne qui a dégazé perd en expression.

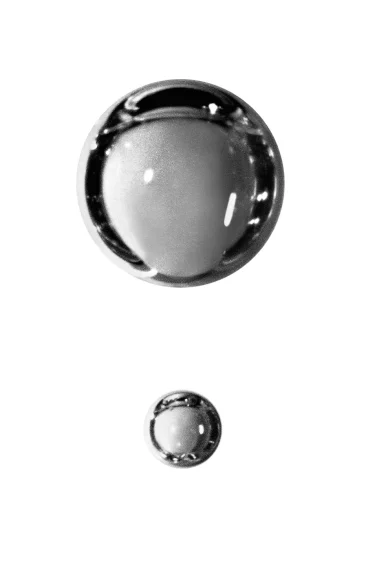

3. Fines bulles ne riment pas toujours avec excellence

On associe souvent les fines bulles à un bon champagne. Ce n’est pas tout à fait vrai… ou du moins, c’est réducteur. « La taille des bulles dépend de nombreux paramètres : l’âge du vin, sa pression, son vieillissement ou encore la perméabilité du bouchon », explique Gérard Liger-Belair. Avec le temps, une bouteille perd un peu de dioxyde de carbone, ce qui donne des bulles plus petites et plus rares. « Un vieux millésime produit souvent une effervescence plus discrète, mais aussi des arômes plus complexes. » L’important n’est donc pas la finesse des bulles, mais l’équilibre entre effervescence, texture et expression aromatique.